🏚️ 한국 현대사의 아픈 기억, 형제복지원 사건과 박인근 원장

대한민국 현대사에서 결코 잊혀지지 말아야 할 비극 중 하나가 바로 형제복지원 사건입니다. 1970~80년대 부산에서 벌어진 이 사건은 수천 명의 시민이 불법적으로 수용되고 폭행·강제노역·성폭력에 시달리다 수백 명이 목숨을 잃은 참혹한 인권 유린이었습니다. 그리고 그 중심에는 형제복지원의 원장이자 운영자였던 박인근이 있었습니다.

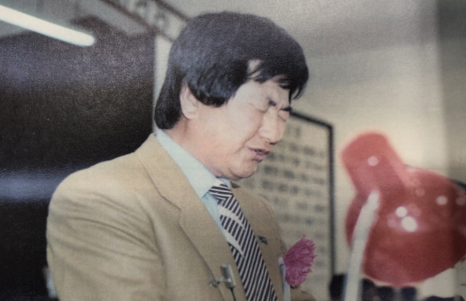

📌 박인근 인물 소개

- 출생: 1930년, 경상남도 울산군 강동면 정자리 (현 울산광역시 북구 정자동)

- 사망: 2016년 6월 27일 (향년 86세)

- 학력: 고졸

- 병역: 대한민국 육군 특무상사로 복무 후 1962년 예편

- 종교: 개신교

- 가족: 3남 4녀, 차남 박두선·삼남 박천광·삼녀 박제희 등

- 경력:

- 형제복지지원재단 대표이사 (1965-1987 / 1991-2011)

- 형제복지원 원장

- 한국노숙인복지시설협회 초대 회장

- 평화통일정책자문회의 상임위원

- 사회복지법인 신양원 이사장 (2008~2010)

박인근은 사회복지 사업가로 포장되었으나, 실제로는 형제복지원을 권위와 탐욕의 수단으로 이용하며 수많은 사람들의 삶을 짓밟은 인물로 기억됩니다.

🏚️ 형제복지원의 설립과 운영

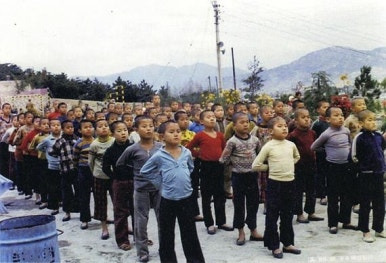

1960년대 후반, 박인근은 부산에 형제복지원을 설립했습니다. 국가 정책에 따라 ‘부랑인 보호’라는 명목으로 운영되었지만, 그 실체는 달랐습니다.

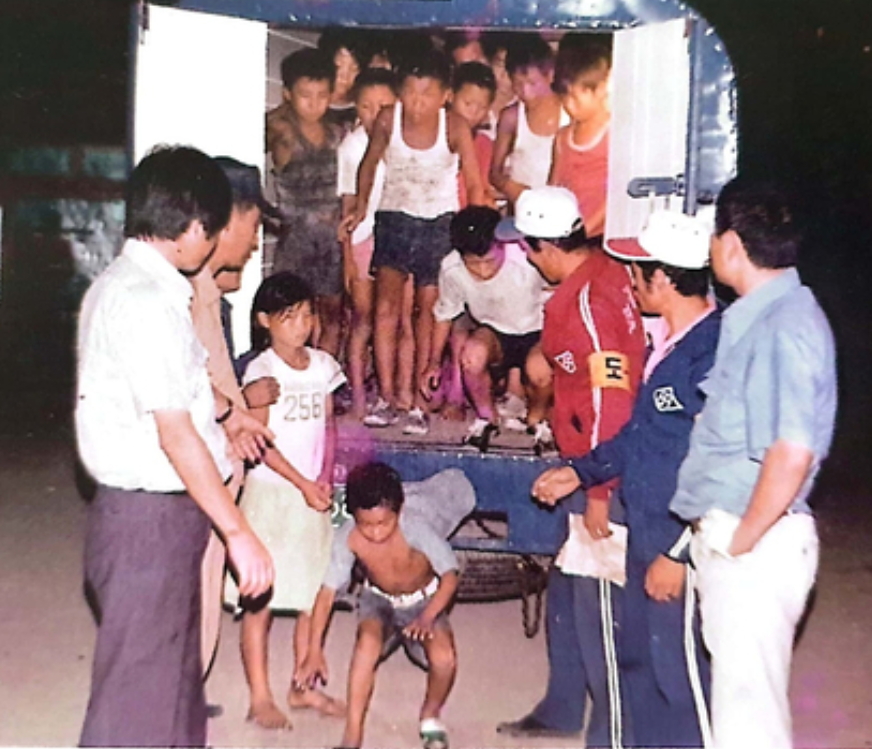

- 단순 노숙인뿐만 아니라, 길거리의 청소년, 고아, 장애인, 심지어 아무 이유 없이 검거된 일반 시민까지 강제로 수용

- 수용 인원은 최대 3,000명 이상으로 알려짐

- 정부 지원금과 보조금을 받았으나, 운영은 폭력과 착취로 점철

형제복지원은 당시 동양 최대 규모의 부랑인 수용 시설이었지만, 실제로는 ‘인권 사각지대’이자 ‘감옥과 다름없는 수용소’였습니다.

⚠️ 끔찍한 실태

- 강제 노역: 벽돌 공장, 농장 등에서 무급 노동 강요, 수익은 원장과 재단의 이익으로 전환

- 폭행과 고문: 규율을 어겼다는 이유로 무차별 구타, 성폭력

- 사망: 1975년부터 1986년까지 공식 집계만 513명 사망, 실제로는 수천 명에 달했을 가능성 제기

- 횡령: 정부 지원금과 인건비 수십억 원을 빼돌려 개인 재산 축적

- 은폐: 시신이 암매장되거나 행방불명된 사례도 많음

⚖️ 사건의 폭로와 미흡한 처벌

1987년, 내부 비리 수사 과정에서 형제복지원의 실태가 폭로되며 전국적 충격을 주었습니다.

그러나 결과는 피해자들의 고통에 비해 너무나 미미했습니다.

- 검찰 수사: 불법 감금·폭행은 ‘내무부 훈령(부랑인 단속 지침)’에 따른 합법 행위로 면죄부

- 실제 처벌: 원장 박인근은 횡령·특수강도 혐의로만 기소 → 징역 2년 6개월 선고

- 피해자 수천 명의 삶을 유린한 범죄에 비해 터무니없이 가벼운 형량이었습니다.

📢 피해자들의 싸움과 진상규명

사건 이후에도 피해자들은 사회적 낙인과 트라우마 속에 고통을 겪었습니다. 오랜 침묵을 깨고 2010년대 이후 피해자들의 증언과 언론 보도로 다시 주목을 받기 시작했습니다.

- 2012년: 피해자 증언 공개

- 2014년: 국회 특별법 추진 (무산)

- 2018년: 문재인 대통령, 피해자 앞에서 국가 책임 사과

- 2020년: 국회 ‘형제복지원 진상규명 특별법’ 제정 → 진상규명위원회 출범

하지만 아직도 피해자들은 국가 배상과 명예 회복을 위해 싸움을 이어가고 있습니다.

🙏 형제복지원 사건의 의미

형제복지원 사건은 한국 사회가 결코 잊어서는 안 될 비극입니다.

- 국가 권력과 민간의 결탁이 어떻게 사회적 약자의 인권을 짓밟을 수 있는지 보여준 사례

- ‘복지’라는 이름 아래 감춰진 폭력과 착취의 민낯

- 피해자 구제와 진상 규명이 수십 년이나 지연된 현실

박인근 개인의 탐욕과 권력욕은 물론, 당시 국가 시스템이 만들어낸 구조적 폭력의 결과이기도 합니다.

✍️ 마무리

형제복지원 사건과 박인근 원장의 삶은 한 개인의 범죄를 넘어, 국가와 사회가 인권을 외면했을 때 어떤 참사가 벌어질 수 있는지를 잘 보여줍니다.

오늘 우리가 이 사건을 기억해야 하는 이유는 단 하나입니다.

👉 다시는 같은 일이 반복되지 않도록, 인권과 존엄을 최우선으로 하는 사회를 만들어 가야 하기 때문입니다.